首页 > 资讯> 鸿峰动态 > 在微信盛行的年代,我收到了一封迟到了十三年的手写的信……

2025-07-14

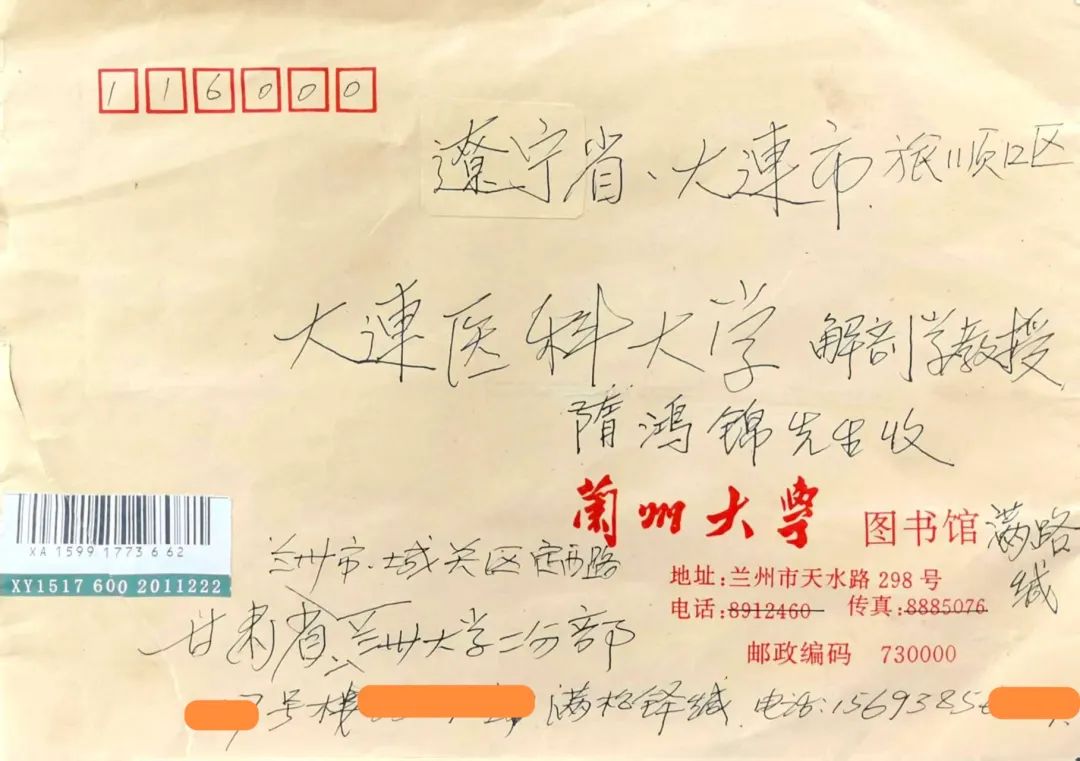

在现今这个以微信、电话作为主要人际交往主流手段的时代,我竟然意外地收到了一封信,一封挂号信。更令人惊讶的是,这封信是在2012年3月手写的,却迟至13年后的2025年6月25日才寄出。写信的人是已经88岁高龄的兰州大学退休教师满先生,家住兰州,因为他本人就是满族且姓姓满,所以他总是自称“满人”。

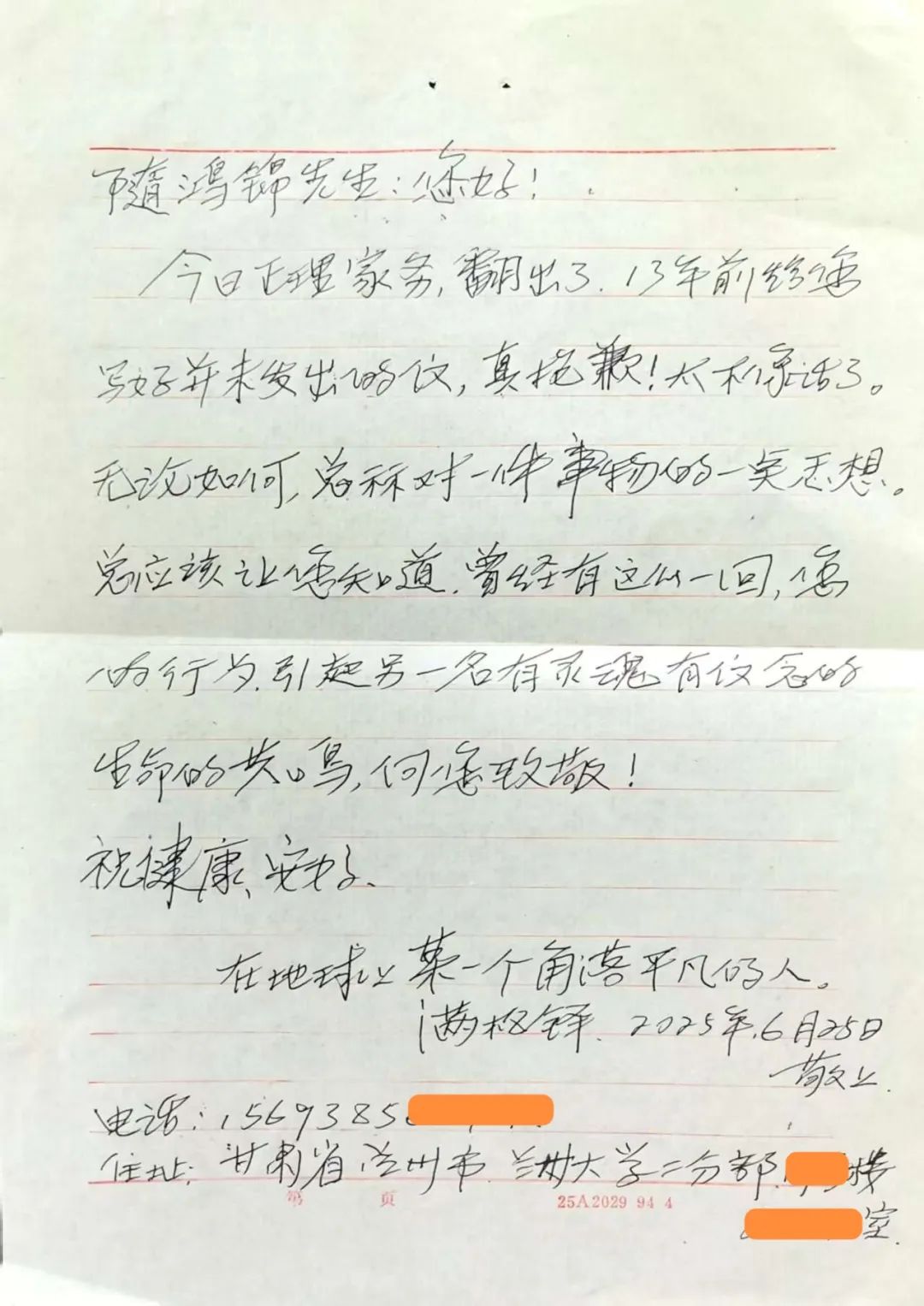

信的内容是这样的:

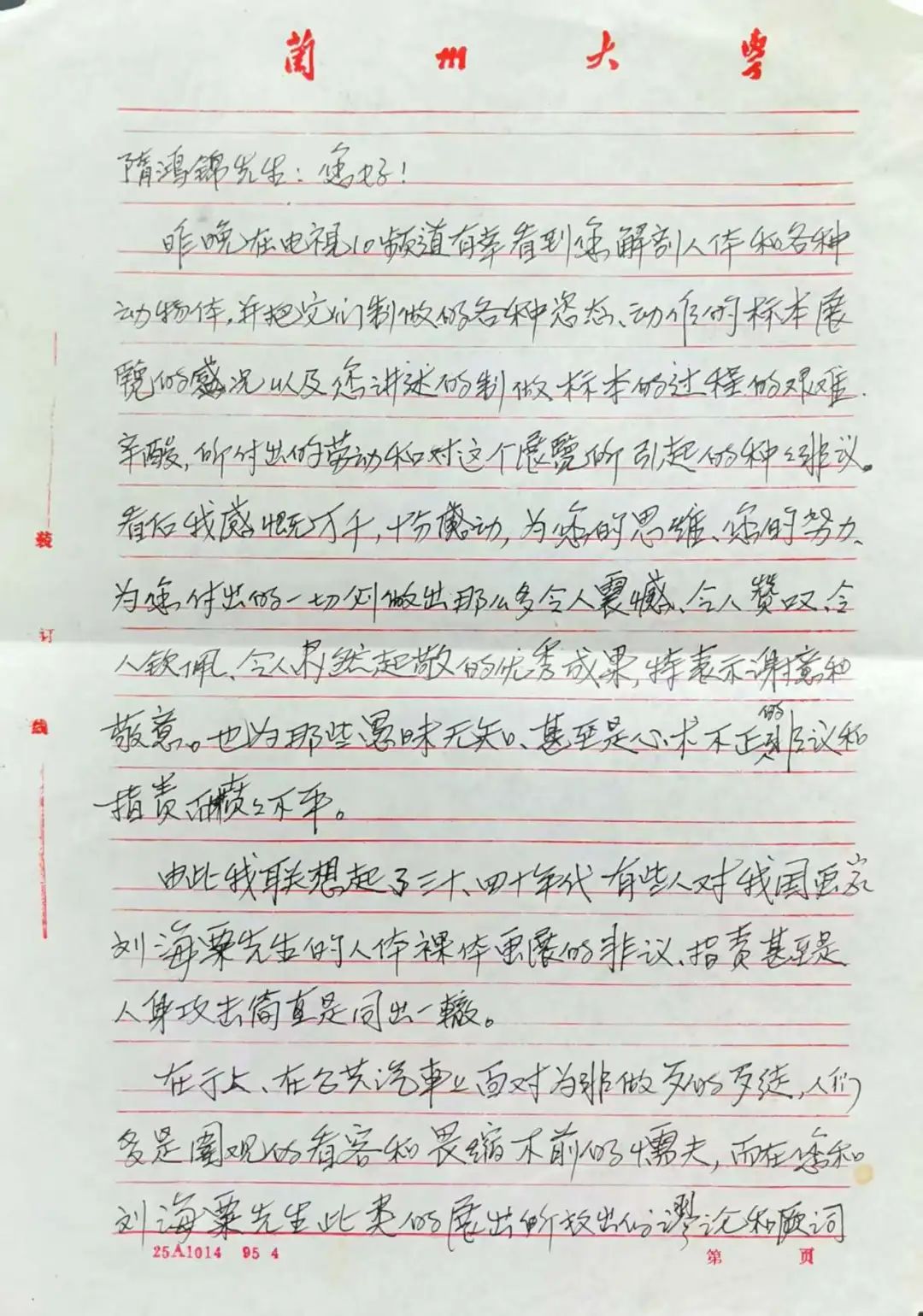

隋鸿锦先生:您好!

昨晚在电视10频道有幸看到您解剖人体和各种动物体,并把它们制作的各种姿态、动作的标本展览的盛况以及您讲述的制作标本的过程的艰难、辛酸,所付出的劳动和对这个展览所引起的种种非议。看后我感慨万千,十分感动,为您的思维、您的努力、为您付出的一切,创做出那么多令人震撼、令人赞叹、令人钦佩、令人肃然起敬的优秀成果,特表示谢意和敬意。也为那些愚昧无知、甚至是心术不正的非议和指责而愤之不平。

由此我联想起了三十、四十年代有些人对我国画家刘海栗先生的人体裸体画展的非议、指责,甚至是人身攻击,简直是如出一辙。

在街上,在公共汽车上面对为非作歹的歹徒,人们多是围观的看客和畏缩不前的懦夫,而在您和刘海栗先生此类的展出所放出的谬论和厥词,却是勇敢得很哪!

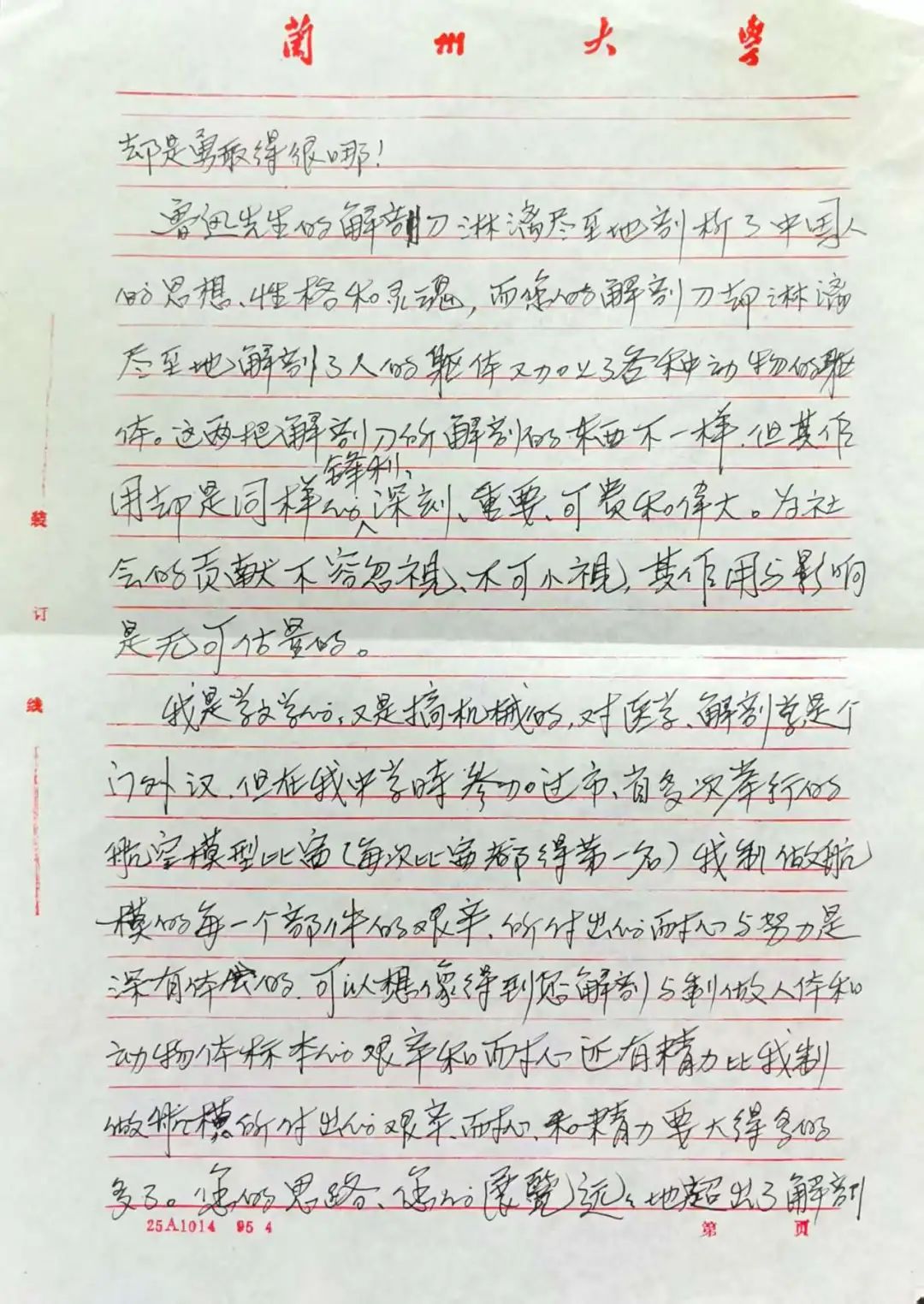

鲁迅先生得解剖刀淋漓尽致地剖析了中国人得思想、性格和灵魂,而您的解剖刀却淋漓尽致地解剖了人的躯体又加上了各种动物的躯体。这两把解剖刀所解剖的东西不一样,但其作用却是同样的锋利、深刻、重要、可贵和伟大。为社会的贡献不容忽视,不可小视,其作用与影响是无可估量的。

我是学文学的,又是搞机械的,对医学、解剖学是个门外汉,但在我中学时参加过市、省多次举行的航空模型比赛(每次比赛都得第一名)。我制作航模的每一个部件的艰辛,所付出的耐心与努力是深有体会的。可以想象得到您解剖与制作人体和动物体标本的艰辛和耐心,还有精力比我制作航模所付出的艰辛、耐心和精力要大得多的多了。您的思路、您的展览远远地超出了解剖学的范围之外,这是在全国以及在全世界都是独一无二、首屈一指的。

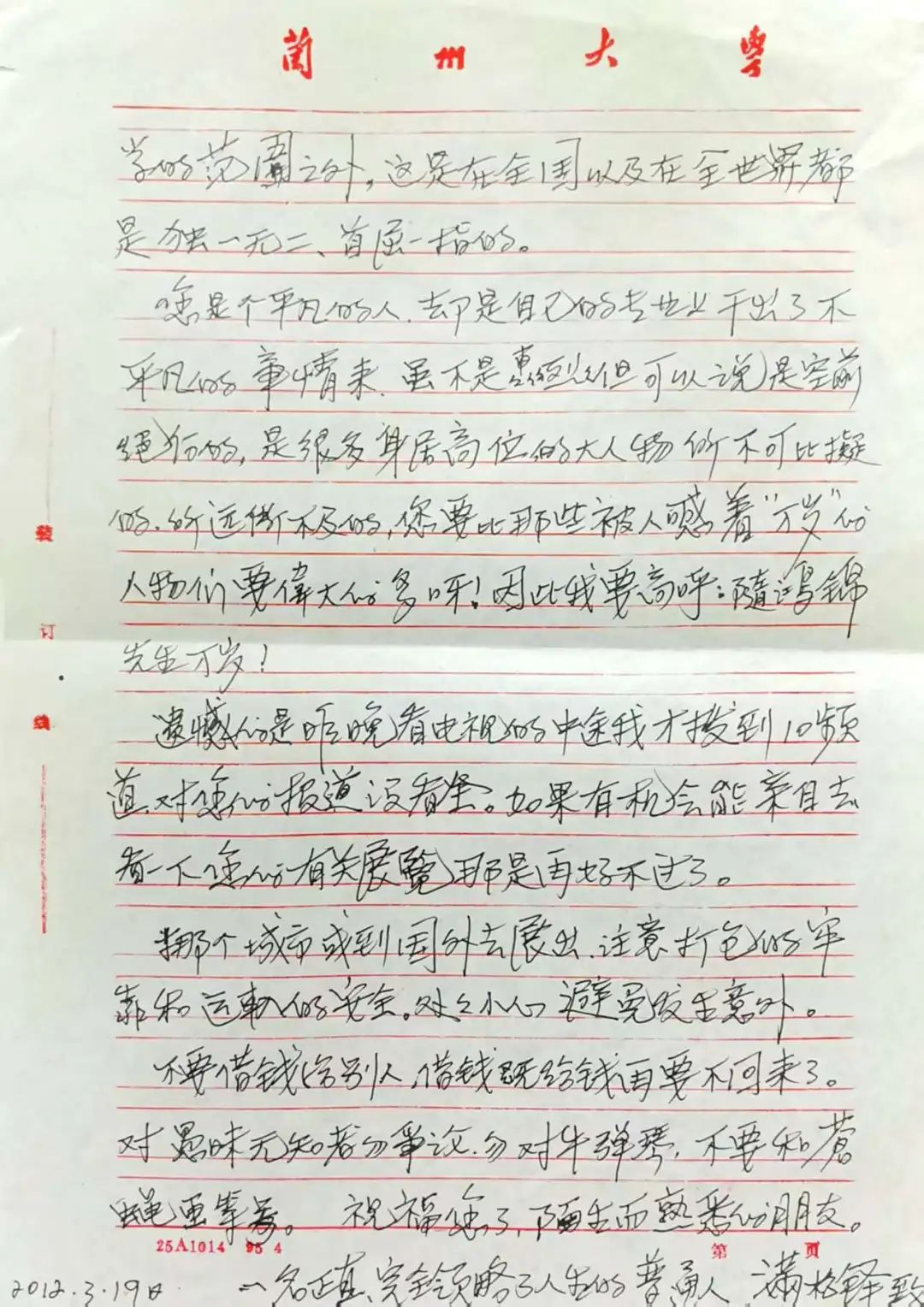

您是个平凡的人,却是自己的专业上干出了不平凡的事情来,虽不是轰轰烈烈,但可以说是空前绝后的,是很多身居高位的大人物所不可比拟的,所远所不及的,您要比那些被人喊着“万岁”的人物们要伟大的多呀!因此我要高呼:隋鸿锦先生万岁!

遗憾的是昨晚看电视的中途我才拨到10频道,对您的报道没看全。如果有机会能亲自去看一下您的有关展览,那是再好不过了。

挪个城市或到国外去展出,注意打包的牢靠和运输的安全。处之小心,避免发生意外。

不要借钱给别人,借钱既给,钱再要不回来了。对愚昧无知者勿争论,勿对牛弹琴,不要和苍蝇画等号。

祝福您了,陌生而熟悉的朋友。

一名正直、完全领略了人生的普通人:满松铎 致

2012.3.19

按照信上留下的电话,我赶紧拨打过去,听筒里传来中气十足的洪亮声音,如果不是满人先生告诉我他的年龄,我根本不敢相信这是一位年近九旬的老人的声音。

原来,满人先生是在2012年偶然看到了央视播出的关于我从事生物塑化技术的一期专题片,深感工作开展的不易,遂动笔写了这封信--既是表达对我的工作的理解和支持,也想激励我继续努力,坚持不懈。鬼使神差,这封信写就之后却被混在了旧纸堆,一搁就是13年。不久前,在收拾杂物的时候,满人先生无意间又发现了这封信,并决意把信寄出。怕我收到信的时候觉得时空错位太过突兀,满人先生又提笔对迟来的信做了一个说明。

隋鸿锦先生:您好!

今日正理家务,翻出了13年前给您写好并未发出的信,真抱歉!太不像话了。无论如何,总算对一件事物的一点感想。总应该让您知道曾经有这么一回,您的行为,引起另一名有灵魂、有信念的生命的共鸣,向您致敬!

祝健康、安好。

在地球上某一个角落平凡的人:满松铎

2025年6月25日敬上

电话:156938XXXXX

住址:甘肃省兰州市兰州大学二分部X号楼XXXX室

满人先生的来信,令我深深地感动。为了表达出对我的支持,老人的用词有些夸张,我远远没有满人先生所说的那么了不起,更不敢跟历史上的大人物相提并论,但是自己的工作竟然引起了万里之外一位素不相识的老人的如此挂怀,甚至花上时间写了这样长长的大段文字,便不由得心头一暖。这也让我不禁回想起在我推广生物塑化技术这些年里。曾无数次收到来自陌生人的支持,那些温暖的片段此刻都清晰地浮现在眼前。

2003年,在筹备“人体世界科普展览”的时候,我拿着中国解剖学会的介绍信到当时的卫生部办理展览申请,误打误撞地见到了当时的科教司司长。虽然领导的名字我现在已经忘记了,但是当时的情景却历历在目。这是我第一次见到这么高级别的领导,我心情紧张地介绍了“人体世界科普展览”的筹备计划,结果却换来领导的一句轻轻的点评:“你找错人了,这事不归我管”。立刻,我感觉一股凉意从头顶开始,“刷”的一下子凉到脚底。估计我当时的面色一定是惨白的。见此情景,领导又轻声的补充上一句:“你这件事是个好事,应该给予支持。你回去让中国解剖学会重新打个报告给我,卫生部科教司作为这个展览的支持单位”。巨大的反转令我心情大喜,也同时坚定了我把工作做好的信心。

▲北京人体世界科普展览开幕式

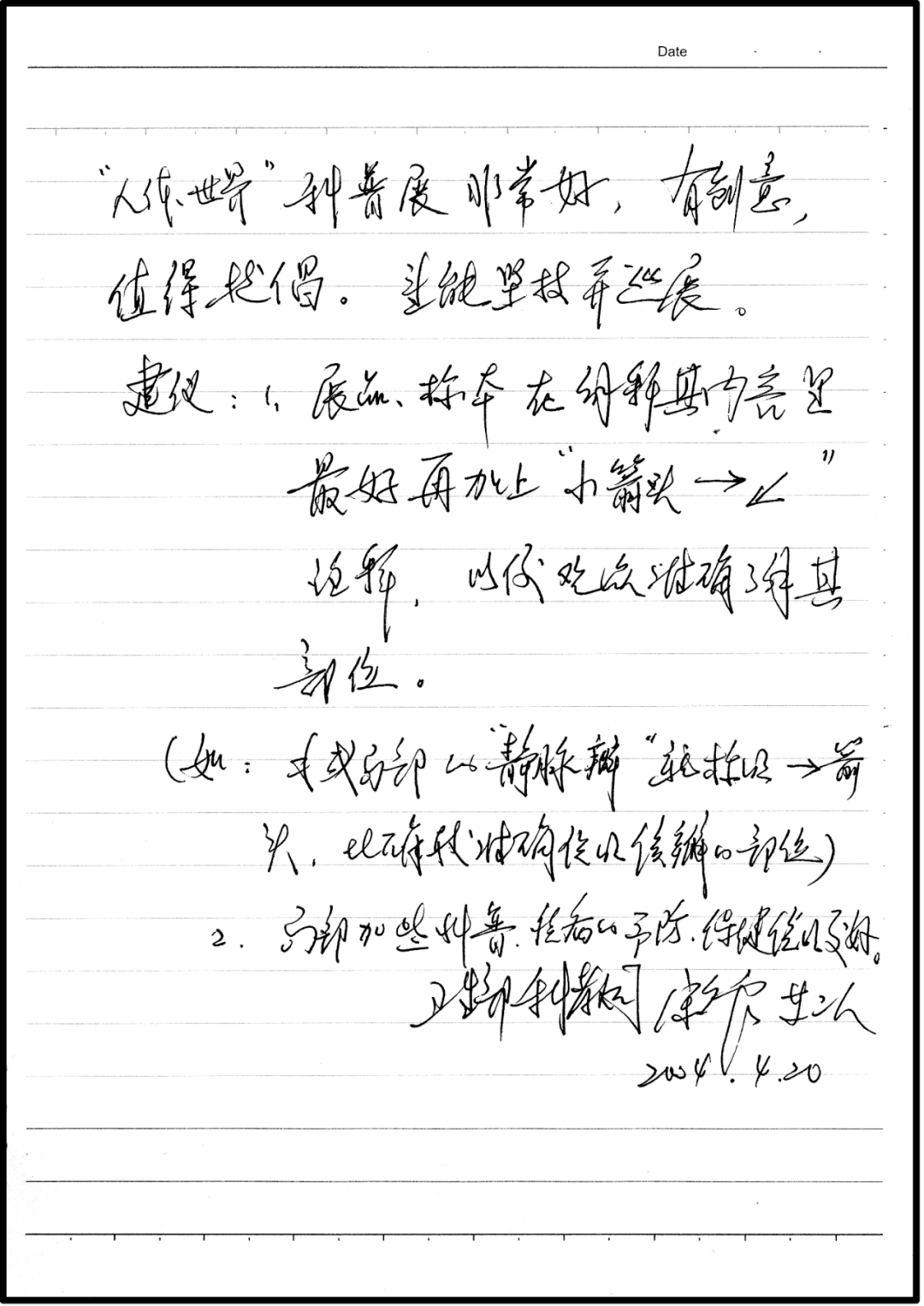

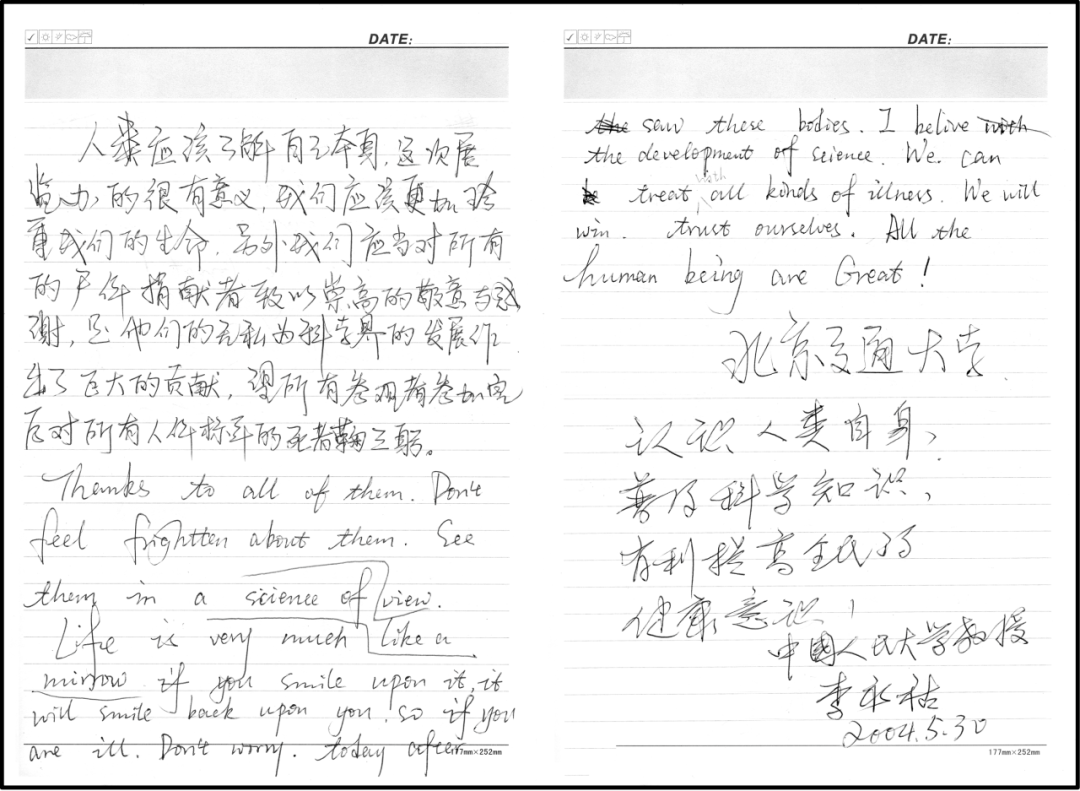

2004年4月8日,“人体世界科普展览”在北京甘家口建筑文化中心开幕。随之而来的却是大量媒体的批评,质疑甚至谩骂,一时间让我和参与到这场展览的中国解剖学会的领导们不知所措,精神压力极大。而此时,大量的观众的留言却给予了我们强有力的支持,和媒体的舆论形成了强烈的反差。我记得一位坐轮椅的老红军在看完展览后,不顾随行人员的再三劝阻,执意要写下留言表达对展览的支持。老人颤抖的手用了很长的时间艰难地写下:“这个展览很好”几个字。简单的话语却让我感受到无穷的力量,支撑着我面对舆论的攻击。

▲中国科学院专家及其它学者参观展览

<p style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(42, 88, 138); text-align: center;" pingfang="" sc",="" system-ui,="" -apple-system,="" blinkmacsystemfont,="" "helvetica="" neue",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 12px;="" letter-spacing:="" 1px;="" text-align:="" justify;="" text-wrap-mode:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" overflow-wrap:="" break-word="" !important;"="">展览开幕之后,在媒体的不理解的同时,我却收到了全国各地各界很多陌生人的来信。这些信都对媒体的批评、质疑和谩骂进行了反驳,并对我的工作表达了理解和支持。正是这些陌生人的来信和观众留言,让我能够很好地反思自己的工作,坚定信心,迎接各种挑战,把生物塑化事业坚持到今天。

▲生命奥秘系列巡展展览历程

我们处于一个崇尚创新的时代,而创新的本质,就是要做没有先例的事情,就意味着有失败的危险。技术的进步总是领先于社会意识的进步,对于新生事物,新的技术,社会认识它,理解它,接受它,却需要相当长的时间。在这个过程中,除了创新者要不断努力,坚持不懈之外,社会的包容和理解对于创新的事物,创新的人是极其难能可贵的。

在创新的路上,我无疑是幸运的。幸运的我得到了满人先生以及无数各地各界有识之士,无数“陌生而熟悉”的朋友们的支持,激励和鼓舞着我克服一个又一个各种各样的困难,跨越一个又一个难关,让生物塑化技术得以不断深耕、持续拓展应用边界!

▲举办人体奥秘展览过程中各界人士的留言